【文艺评论】带一本书去“吃海” ——读《吃海记》有感

信息来源: 时间:2025-04-01 11:00:00

带一本书去“吃海”

——读《吃海记》有感

●梁忠军●

说起来,我算是比较幸运的,中国最美的两个岛城——青岛和厦门,我都有过生活经验。工作之后,天南海北游走,记忆里更是留下不少吃海鲜的记忆。翻读朱家麟的《吃海记》后,脑海里除了泛起对于海鲜烹煮和大快朵颐的记忆之外,还增长了不少关于海鲜的知识。

朱家麟笔下的海鲜渔获可谓品类繁多、琳琅满目,姑且挑几个个人所熟悉的说说。

带鱼,我小时候都叫它“刀鱼”,一条头尖身宽尾细,遍体银光的鱼,扔在竹筐或案板上,活脱脱像一把刀。烹煮带鱼,要么葱姜蒜、酱油做红烧;要么翻滚的热油煎炸,配饭或佐粥。另外腌制的咸带鱼、臭带鱼,大火蒸熟,撒点葱花,淋上热油,一碗白饭是不够的,我更喜欢把骨去掉,夹在馒头里吃。朱家麟说用煎过的带鱼煮面线,下次我也要试试。

在厦华电脑上班时,巴浪是食堂最常见,也是最常吃的鱼种。经过煎煮的巴浪,肉质细嫩,醇香可口,以至于多年后,每每在烧烤摊上吃烤秋刀鱼时,我总会想起巴浪。“肉油(猪油)煎巴浪,好吃不分翁(老公)”,由此可见巴浪有多美味。

朱家麟是经历过特殊时期的人,记忆里有着很多与饥饿相关的记忆。比如蚵仔煎。曾经有很长一段时间,我是不吃香菜的,因为厌恶它的味道,不过吃蚵仔煎没有香菜,似乎就少了些灵魂。特别是那种底面煎得酥脆的蚵仔煎,蚵肉鲜嫩,薯粉焦香,搭配香菜更是妙不可言。蚵仔煎对于朱家麟来说,是一种乡愁的寄托。“插队的第一年,饿得精瘦。冬天回家,母亲每天上午买菜回来,必先煎一小碗蚵仔煎,让我独食。蚵仔煎甫一端出,蚵香、蒜香、粉焦香,热腾腾扑面过来。浇上酸甜的厦门辣酱,夹一筷子,成团的蚵仔煎颤颤巍巍如生胶抖动,囫囵入口。”同样一道美食,两代人的焦点完全不同。厦门蚵仔煎与台湾、潮汕大相径庭,其好吃的关键在于要选珠牡,配上惠安地瓜粉、紫头蒜苗和厦门辣椒酱,这三者缺一不可。除了蚵仔煎,厦门人煮海蛎面线,必定要加固本酒。冬日的晚上,深夜里追剧,来上一碗放入固本酒、热气腾腾的海蛎面线,味道绝赞,让人难忘。

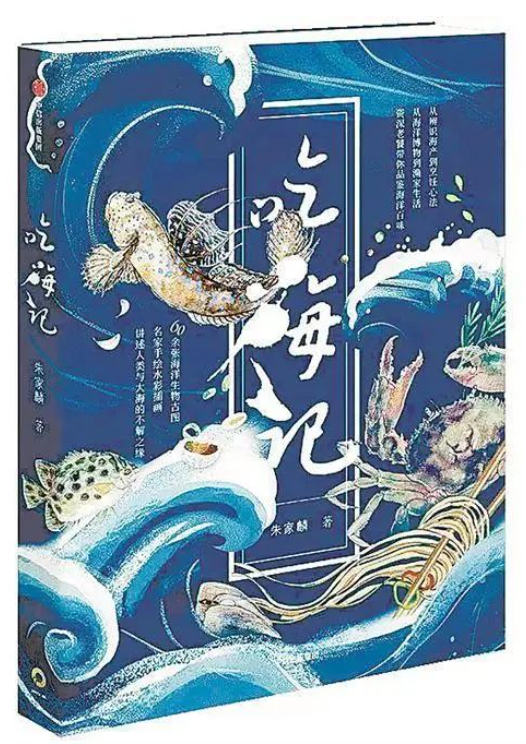

和朱家麟相识有十个年头了,饭局之外,常常煲电话,听他讲厦门的海、厦门的食。对于大海的认知,他不仅仅是亲近,还下功夫琢磨,加上本身又是老饕,写出来的文章自然与其他作者不同。他的《厦门吃海记》陆续出了三本,这套书不仅是关于大海的博物志,也是朱家麟对于故乡、大海难以割舍的情怀,更是很多本地人或外地人吃海鲜的指南——常看到携着一本书,在厦门的海鲜市场里现场学习的读者或食客。如今《吃海记》面世,相信会成为更多读者的“吃海”指南,以及研学增长海产品知识的宝典。

“厦门人之所以成为厦门人,最重要的课业,是吃海。晶莹凉滑的土笋冻,油光红亮喷着香气的煎蟹,白灼章鱼,香煎带鱼,炒海瓜子,包裹了山情海意的浒苔春卷,和合了诸多药香的土龙汤……”单单看这篇“到厦门吃海吧”的序言,已经满口生津、饥肠辘辘。带着《吃海记》去或北方或南方的海滨“吃海”吧,总有会令你难忘的一味等着你。

哦,别忘了《吃海记》里除了朱家麟的美味文字,南燕的插图也一定要细细赏鉴,那些鱼虾蟹蚌曼妙生辉,跃然纸上,让你不再是一个“海盲”。

扫一扫在手机上查看原推文

闽公网安备 35020302002011号

闽公网安备 35020302002011号