【文艺评论】读《闽戏掠影》:在戏里慢享人生

信息来源: 时间:2025-02-11 15:59:00

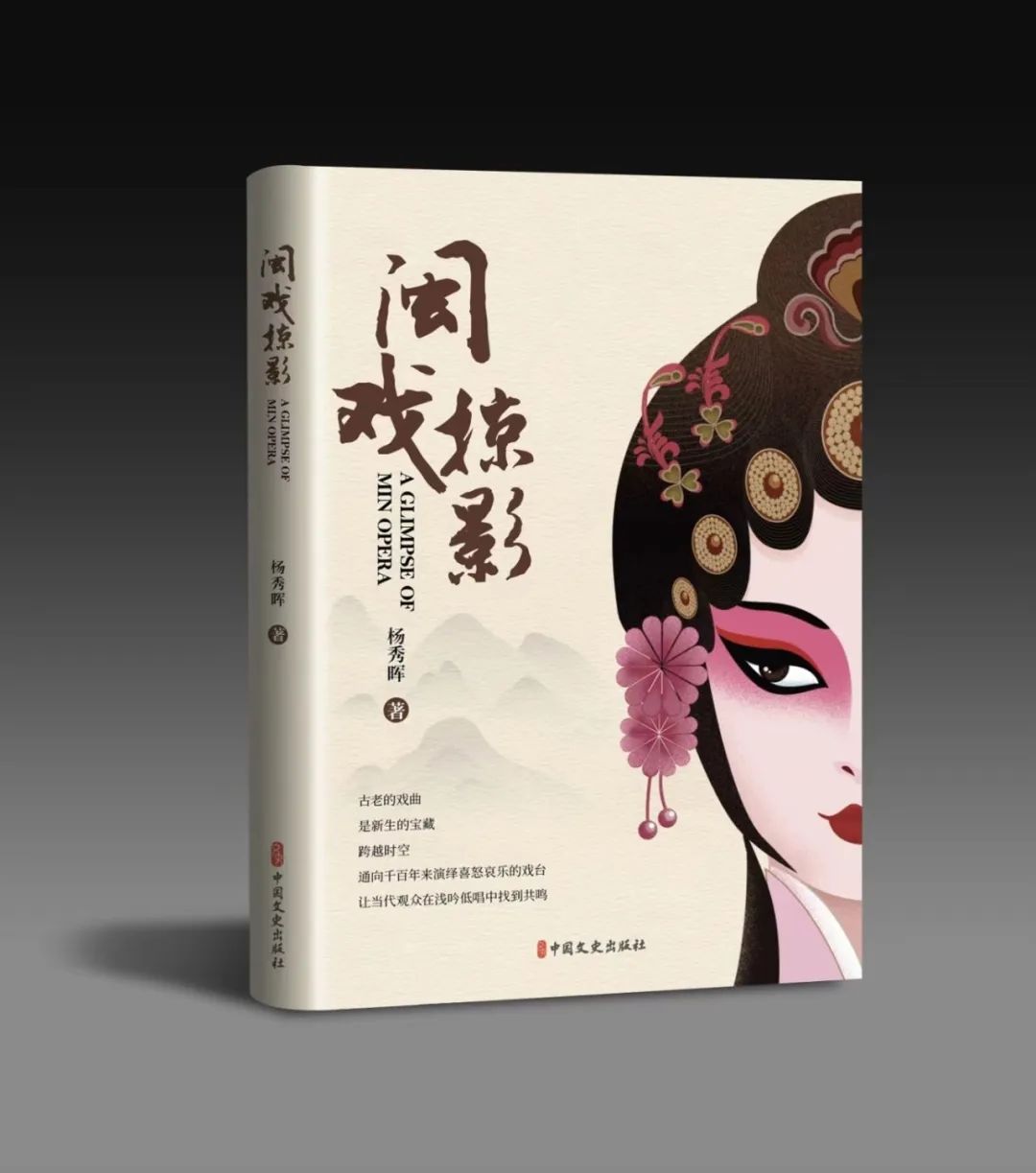

读《闽戏掠影》:在戏里慢享人生

●张家鸿

未承想,杨秀晖的《闽戏掠影》竟被我这个戏曲门外汉读得津津有味,甚至掩卷之后居然有意犹未尽之感。一番思索过后,我忽然意识到,这首先与杨秀晖不俗的剪裁功力有关。

在梨园戏《董生与李氏》中,曾静萍扮演的李氏出场时是这样的——“她踩着小碎步,施施然,裾翩翩。小扇儿轻摇,悄掩嘴嬉笑,十指葱葱做了个推门动作,步移裙未动,体态婀娜,面有春色。”对杨秀晖来讲,截取这些画面是缘分,一部戏有多少场景与情形?她怎么偏偏钟情于此?也是敏感。她因之察觉出这是可以品鉴的画面,看似寻常,实则有新意或深意。源于此,读《闽戏掠影》如同随杨秀晖跨越漫长光阴、辗转各个剧场坐于台下近距离看戏。

在《闽戏掠影》中,杨秀晖既写戏,亦写人。人是戏的根本,人是戏的灵魂,人是戏的支撑,人是戏的皈依。若无人,何来戏?杨秀晖写演戏的人,也写写戏、编戏、教戏的人。总之,她写活了一群戏痴。他们为戏剧百花园增光添彩,他们的坚守与付出为世人树立起可以学习的榜样。

其实,多年以来对戏曲的持续鉴赏与品评,已经让杨秀晖与她笔下的戏痴成了同一类人。“岁月倏忽,匆匆数十载。人到中年的心事芜杂里,总是留一块净地,给戏、给曲。在戏曲的世界中,浓酽辛甘非真味,布衣罗裙皆是美。我在此间流连,学古代人的谦恭有礼,看前朝女子的三从四德,让心灵于追赶潮流的浊世中做一次净化,返璞归真。”从小时候到如今,戏曲已然不仅是杨秀晖的热爱,它早已融入其骨髓里须臾不可分离。

杨秀晖评戏,却没有“评论家”的味道。她在书中写道:“戏曲评论的切入点,我认为除了专业理论级的剖析,还应有观众视角。平民化的低俯的角度,抛开理论术语,少有鸿篇大论,平实的观看感受,真诚的心理共鸣,作为导赏最为适宜。”评或论以情为支撑,则不会枯燥、乏味、生硬、冷涩,显得温和、柔软,有绵绵不绝的感染力。最令我动容的,莫过于杨秀晖对《过崖记》中杜元平高昂头颅、慷慨赴死时的评价。“他披上囚衣的那一刻,一束光打到身上,是最具有神性的时刻。这里的英雄虽没有金戈铁马壮怀激烈,却有着更为深入的内心交战。”如今时代,是不是更需要杜元平这样的英雄?戏曲评论,源于戏,更指向人心。

闽戏的表演、唱腔、内容、节奏、韵律、灯光、服饰、道具等皆在秀晖评论的视野中。她评论《阿搭嫂》中提线木偶的出现:“提线人成了叙事者,非遗元素参与表现剧情,形成一条明晰的线索,强化了立意。”《董生与李氏》中,前后大约十度的倾斜角的作用被她如此评价:“演员的出场动作款款,退场也声声慢慢,体现出一个渐次的过程,整个感觉逼真而写实。”这些文字非泛泛之言,它们独特、精准且细腻亲切,非多年持续钻研无法写出。

她在书中感慨,“如果能有更多人爱上戏曲,习惯在戏里做一场美梦,愿意借助戏曲重温古典,培养悲天悯人的情怀,从容做梦,慢享人生,那便真是极好的事儿了!”一个人遁入戏中,并非逃避现实,而是多了一个灵魂的去处,这是她这个人和这本书对我最大的启示。

(文字来源:厦门日报)

扫一扫在手机上查看原推文

闽公网安备 35020302002011号

闽公网安备 35020302002011号