过年啦~市文联给您拜年啦!

信息来源: 时间:2025-01-31 17:50:59

在这辞旧迎新的温馨时刻

厦门市文联

向全市人民及全市文艺工作者

拜年啦

连年有余

选送单位:

厦门市民间文艺家协会

主创人员:

陈宝珍

除夕

此刻是光鲜的夜晚

在烟花爆竹声中

所有人都欢呼着拥抱新年

如此良夜,灯火可亲

子夜的钟声淹没在鞭炮声中

守岁人守着所谓的旧俗

各式各样的焰火

倾巢而出,在星河中闪耀

仿佛融入苍穹的绝境

逐渐安静下来的夜

让每个人也慢慢安静下来

辞旧迎新就该如释重负

选送单位:

厦门市作家协会

主创人员:

皇闻晖

年味是那阵阵声响

以前总听母亲说,大人怕过年,小孩盼过年。可人到中年的我,依旧盼着过年。离开老家在外工作生活十余载,回家过年对我来说,是一种精神慰藉,哪怕是千里之程,也难抵思乡之切。

在南方城市待久了,我感觉变得愈发怕冷了,但每逢过年,似乎要吹过老家刺骨的寒风,踩过松软的泥土,尝过母亲亲手做的菜肴,这年才算是过得圆满。想着想着,年味就顺着记忆的缝隙飘出,尤其是时常盘旋在耳边的那阵阵声响,年味最浓。

燃放烟花炮竹是老家过年必不可少的仪式感,因为我们总习惯以热闹的形式进行欢送或迎接。时常想起小时候,我躲在父亲的身后,捂着耳朵看他点燃炮竹的情景,那时候英勇无比的父亲,就是我心目中的英雄。老家过年一般有两次燃放鞭炮的仪式,而这些重任都将由父亲承担。

第一次是在吃年夜饭前,这一声响是辞旧,也是最隆重的。家家户户都要拿出最长的鞭炮,有的甚至号称是“万响”。老家讲究热闹,一排七八户的人家约定在同一时间点燃鞭炮。于是乎,一团团红色的鞭炮跟伸懒腰似的,瞬间在家门口的空地上延展开来,首尾相接,竟绵延了几百米。准备工作完成后,男女老少都从家中出来,站在门口翘首以盼,仿佛要见证一个盛大的时刻,最后在人们的倒数中,迎来了辞旧的“哨声”。

那鞭炮果然不负众望,点燃之后像一条火龙在地面驰骋,火花四溅,响声清脆而热烈,把冬天绽放成了春天,一切都显得生机勃勃、活力四射,人们的脸上都洋溢着笑容,欢呼声与鞭炮声相互交织,过年的氛围就此打开。

鞭炮声落,大人们相互道一声“过年快乐”,然后关起门来吃年夜饭。如果有人路过谁家门口,肯定能听到里面闹哄哄的祝酒词,小孩子们总是要先端起一杯饮料,祝愿长辈身体康健,长辈们总要回一句,祝来年学习进步。

饭后,大人小孩们都走出家门相互拜年,大人们就聚在一起一边看春晚,一边嗑瓜子、聊天,小孩子们则迫不及待地拿着烟花出来“显摆”。那些烟花五颜六色,形式各样,有的在地上旋转如同陀螺,有的如孔雀开屏般华丽多彩,有的一飞冲天如火箭般迅猛有力。年少时我最爱的是仙女棒,两只手一边拿一根,来回旋转,犹如仙女散花,浪漫,唯美。

第二次燃放鞭炮是在24:00,这一声响是迎新,意味着真正从零时迎来农历新年的第一天,不过在老家,人们管这叫“出天光”。

当临近24点时,守岁的我们激动不已,通常会跟着跟着春晚一起倒数,钟声响起,窗外燃放的鞭炮与烟花划破了乡村夜空的宁静,响声不绝于耳。这时候你如果拨开窗帘,就可以看到农村的暗夜瞬间被照亮,如同天边的一道光,熠熠生辉,难怪人们称为“出天光”。

包裹在一阵阵热闹的声响中,我的心中涌起莫名的感动,又是新的一年,蕴含着新的希望。我在温暖的被窝里,畅想着新年愿望与期待,规划着新的的目标和计划,接着梦想在睡梦中启航。

年年岁岁,岁岁年年,燃放鞭炮的的场景成为我心中抹不去的记忆,每每想到,那声音就好像在耳边回响,温暖着我的心,也召唤着我常回家看看,回到父母的身旁,沉浸在浓郁的年味中感受爱的绵长。

选送单位:

厦门市作家协会

主创人员:

刘能燕

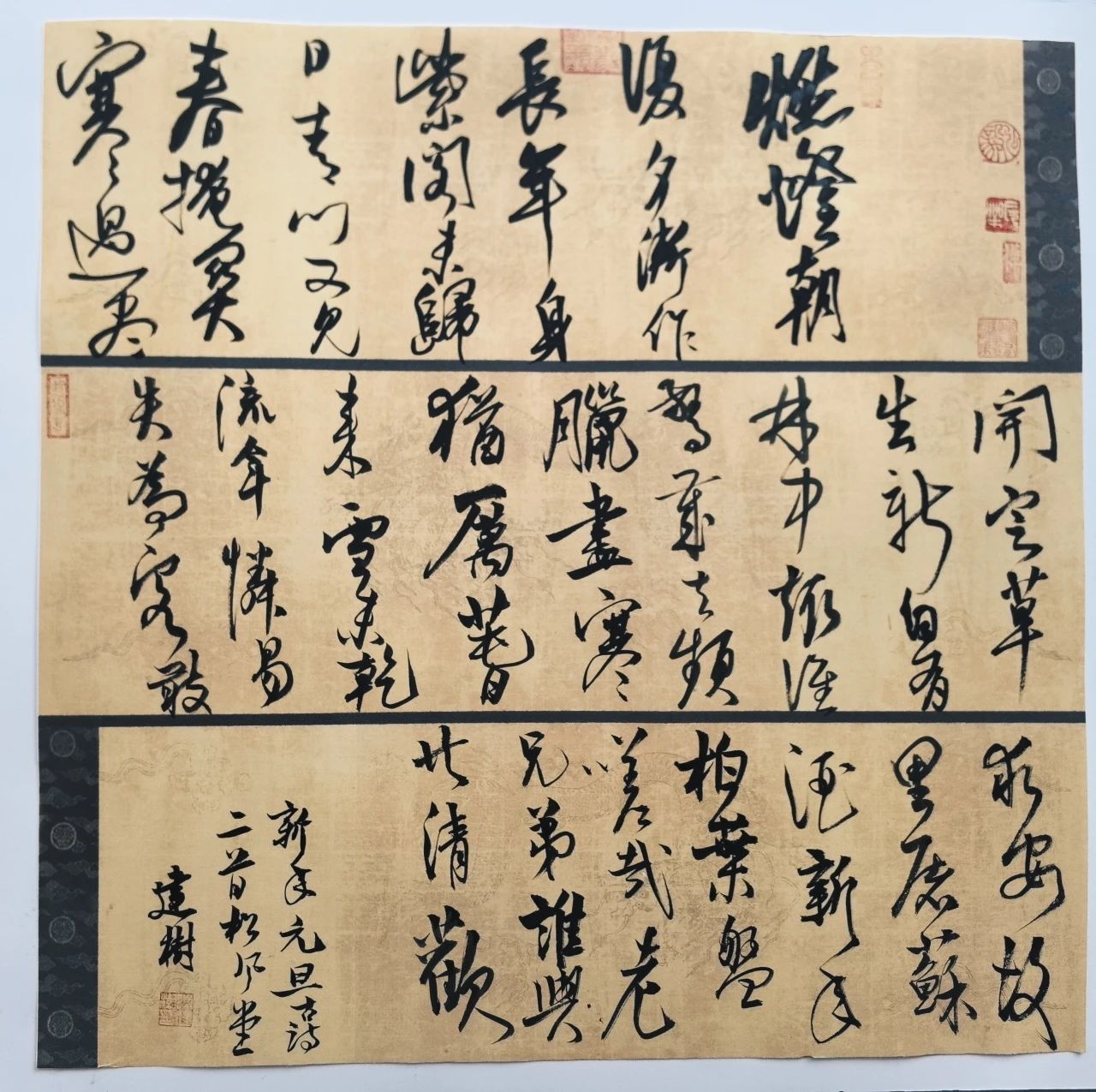

新年元旦诗二首

▼释义▼

唐 · 无可《新年》

燃灯朝复夕,渐作长年身。紫阁未归日,青门又见春。

掩关寒过尽,开定草生新。自有林中趣,谁惊岁去频。

宋 · 何汝樵《元旦》

腊尽寒犹厉,春来雪未干。流年怜易失,为客敢求安。

故里屠苏酒,新年柏叶盘。嗟哉老兄弟,谁与共清欢。

选送单位:

厦门市书法家协会

主创人员:

陈建树

青蛇迎春

选送单位:

厦门市民间文艺家协会

主创人员:

陈开展

又到腊味飘香时

岁聿云暮,一元复始。乙巳蛇年,款款走来。

因地理及气候的关系,南方腊月依然花木葱茏,暖意萦怀。北方的腊月,雪压树矮,草枯石出,往日生命力极其旺盛的藤蔓,此刻亦褐黄干枯。似水流年的画面随着年的临近,不断在眼前晃动,无限思绪将我的思念带回遥远的故乡。

故乡在千里之外的长江北岸、巢湖南岸。

远离故乡的游子,情与景固然能勾起思乡之情;人,更是思乡情结里不可或缺的主角;味蕾的形成与故乡味道密不可分;思乡情结里“食”的成分占比不小。

腊月初八,俗称“腊八”,是一个节点。腊八前,乡亲们各种忙碌;腊八后,约定俗成的习惯,让他们放下与年无关的事,一心过年。

腊八后,乡亲们杀猪宰羊做腊味。富裕之家腌制的腊味可谓品类齐全,品种繁多。普通人家极尽所能地多腌,即使孑然一身也得腌上三五刀(一刀三斤左右)。

年前晴好的天气,房檐下、门前的长索上挂满腊肠、腊肉。晾晒后的腊肉,瘦的呈深紫色,肥膘肉脂肪粒饱满,午间阳光直射下油脂深深浅浅往外渗。乡人意识里,年味就是腊味,腊味越多年味越浓,腊味的多少与年的丰俭成正比。

每年腊月,都会收到家人寄来的腊味,嚼一口红白相间、晶莹剔透的腊肉,浓淡情思由近及远飘向遥远的巢湖南岸。

同事小张,水灵灵、秀美端庄。乍一看不像北方人,其实她是地道秦人,爱情的红线将她和南方的夫君紧紧绑在一起,一路南下来到鹭岛。长期鹭岛生活,免不了想家,古人有“何以解忧唯有杜康”一说,小张解忧的方法是吃家乡美食。

小寒时节,关外老家寄来数罐腌制好的辣椒,青红相间的辣椒装在玻璃瓶里,散发着琥珀般迷人的色彩,令人满口生涎。小张将整罐辣椒放于食堂餐桌上,惹得不食辣的同事怯生生,欲食还羞,欲离又止。打开辣椒罐的一刹那,小小餐厅顿时弥散着辣味。

“这算是你们老家餐桌上常年不缺的佐食?”

“不是,腊月才有。”谈及家乡美食,小张兴致尤浓。“这款辣味最能代表陕西口味。”小张不忘作补充,那一刻我分明看见她眉头舒展开来,漾出层层和煦的涟漪。

“你妈手艺真好!”我随口赞叹,借此表达谢意。

“是我爸弄的,这个‘口味’的腌货全村只有我爸一人会弄,每年霜降后他采摘院子里长长的线椒,腌制好放一放,年前寄给我。”

知女莫若父。可以想象小张父亲带着爱意为离家千里的爱女腌制辣椒的场景。与其说寄来的是腌辣椒,不如说是家人对游子的至真情思!双向牵挂的情思,宛如盘根错节的树根,家乡不断施以养分,游子有意无意地牵扯,根系悠长发达,情义绵延不绝。

“夜将寒色去,年共晓光新。”年近了,年味亦越发浓厚,有思念、有回味,更期盼新春团圆的那一刻。

选送单位:

厦门市作家协会

主创人员:

郭向东

扫一扫在手机上查看原推文

闽公网安备 35020302002011号

闽公网安备 35020302002011号