民间文艺 | 热闹非凡的中秋博饼

信息来源: 时间:2024-12-30 17:27:00

二、中秋博饼

“博饼”是一种以厦门为中心,流行于闽台地区的重要民俗活动,因其举办时间为中秋节前后,故名“中秋博饼”。博饼起源于厦门,在明末清初已有博饼的习俗。每逢中秋,闽南、台湾等地会以家庭或企业、社团为单位,自发举行博饼活动。参加者以六个骰子轮流投掷,博取“状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才”六个等第,并按等第获取大小不同的月饼或价值不同的礼品。博饼的游戏规则简单、公平,具有博弈性和娱乐性,充满竞争悬念,男女老少皆可参与,为广大民众所喜爱。2005年,“厦门中秋博饼”列入福建省首批省级非物质文化遗产代表性项目名录。2008年,“中秋节(中秋博饼)”列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2019年,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,厦门市中秋民俗文化研究会成为“中秋节(中秋博饼)”项目保护单位。

▲体验中秋博饼(邹文兵供图)

关于博饼的起源,目前学术界主要有三种起源说,分别为:“洪旭发明说”“状元筹演变说”“台湾源起说”。其中,“洪旭发明说”是指郑成功的部下洪旭,为了疏解士兵们背井离乡、思念亲人之情,激励士兵们先国后家、克敌制胜的斗志,设计出一套“中秋会饼”的军营游戏,士兵们通过投掷骰子赢取大小不一的月饼。由于该游戏寓教于乐,郑成功批准每年的农历八月十三至八月十八,军中士兵按照单双日分批轮流博饼赏月。“状元筹演变说”则是认为博饼起源于明清时期流行的状元筹。整副状元筹由63根筹条组成,每根筹条长短不一,但都注明了其代表的科名和所需点数,参加者通过掷骰子所得的点数决定可获哪一根筹条。而“台湾源起说”认为早在清朝康熙年间,台湾地区文人就有中秋博饼的习俗,而闽南地区的博饼是清朝道光年间以后才开始流行的,从时间上看应是由台湾起源后流传至厦门。

▲清代博饼状元筹(厦门市博物馆藏,邹文兵拍摄)

▲用于博饼的大碗(厦门市博物馆藏,邹文兵拍摄)

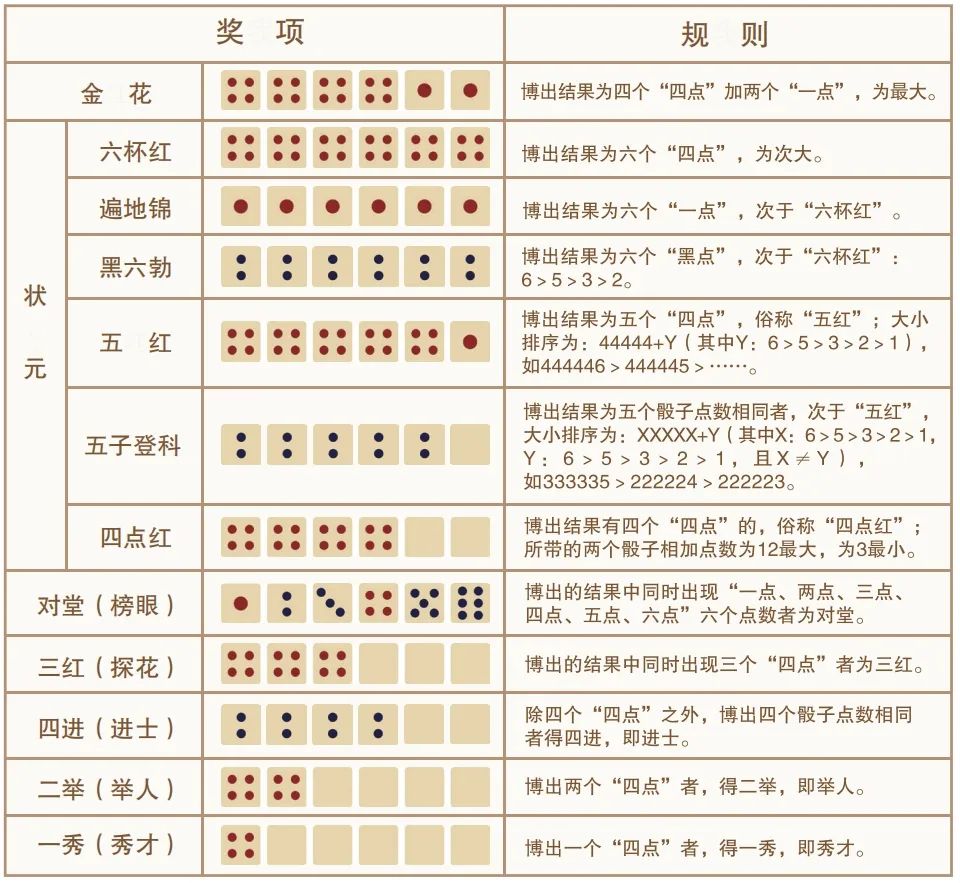

博饼的主要规则是通过轮流掷骰子的方式来确定所获奖品,奖品设置模仿科举制度,共设置63个奖项,其中设1名状元,2名对堂,4名三红,8名四进,16名二举,32名一秀。

注:关于为何设置63个奖项,一种说法是81是帝王数,72是千岁数,63代表延平王郑成功;另一种是63与明清时期科举制度状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才人数有关。

一般博饼活动开始时,由主办人或年长者先掷2个骰子,根据数字总和以投掷者的顺时针方向进行计算,决定第一个投掷骰子的参与者。状元以下的奖品采取先到先得的形式,一旦掷到便可将桌上对应的奖品放置于自己面前防止混淆。而状元则采取谁点数大谁获得的形式。在传统的博饼习俗中,最大的状元为4个“4”加2个“1”的形式,称之为“状元插金花”。

新中国成立后,中秋博饼日趋式微。1985年,厦门市群众艺术馆研究认为中秋博饼是健康的群众活动,应提倡恢复。当年中秋节,厦门市群众艺术馆与庆兰饼家联合举办中秋博饼活动。此后,中秋博饼习俗在厦门等地区得以复兴。“秋风微拂,圆月当空,大街小巷,骰子叮咚,团聚博饼,欢笑起哄!”已成为厦门中秋博饼景象的贴切写照。

▲老外试手气(侯明伟拍摄, 图片来源于厦门市文化馆网站)

当前博饼已不再局限于家人、亲朋之间的娱乐方式,逐渐演变成为商家促销,政府发展旅游节庆,海峡两岸文化交流的重要活动内容。

《民间文艺》专栏至此收官

期待民间文艺家们

守正创新 佳作频出

为民间文艺发展添砖加瓦

扫一扫在手机上查看原推文

闽公网安备 35020302002011号

闽公网安备 35020302002011号