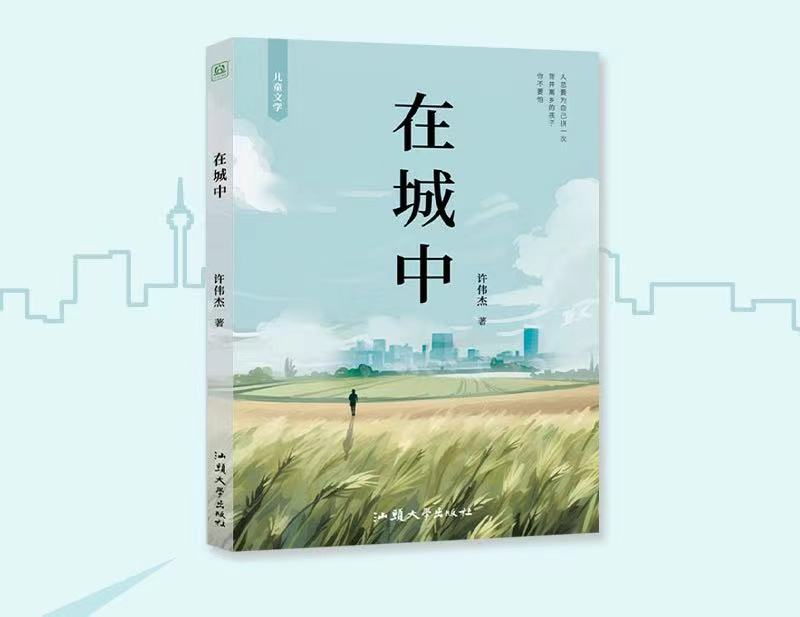

近日,厦门作家许伟杰的儿童文学新书《在城中》由汕头大学出版社出版。

许伟杰,儿童文学作家,厦门市作家协会会员,小学语文教师。曾在杂志、报纸上发表散文、诗歌、小说等作品。获过国家级、省级、市级写作指导老师奖项,以及“第七届厦门文学艺术奖”三等奖。已出版长篇儿童小说《风来了》等作品。

作品梗概:

少年时期的李晓茂还生活在农村,与爷爷奶奶相依为命,他的父母外出务工。他第一回尝试了上学,却一路坎坷。好在,他认识了李良平和李远地,三人组成村里的顽皮队伍,在村里留下许多足迹,虽多有恶迹,可也带来诸多乐趣。

李良平一直保护着李晓茂,在他的精神世界里,他形单影只,是李晓茂用善良和崇拜带给李良平作为大哥的鼓舞。

只是后来,他们渐渐长大,李晓茂对父母的爱更加浓烈,跟随父母去城里生活。在城中,他由于城乡的区别而造成的落差,不自然地形成了自卑和怯弱的想法。他努力适应,希望带给父母期望。

在班级里他成了受气包,在老师眼里他软弱、差劲。只有在伙伴面前,他才觉得快乐。可时间荏苒,天下没有不散的筵席,在成长的路途中免不了颠沛流离,他没有能力为自己的生活做主,离别了朋友,他迎来了长久的空虚。

作别家乡之久,少年归乡,在变的就是人情了。李良平和李远地,曾经依依惜别的伙伴不像曾经那样畅聊了。闲话再无,寒暄几句,剩下的只是默默无言,他们都走向了不同的道路。

第二次返乡,竟是浓浓亲情的离散,奶奶的去世让李晓茂陷入沉痛的追忆和悔恨。

时间葬送了友情和亲情,可人要成长,人要一路坦荡,迎面挫折。

成长意味着思想的改变,通过一次次的经历,一次次的挫难,李晓茂终于学会了如何摆脱曾经弱小的自己。

创作谈

我小时候喜欢写日记来表达自己的情绪,这跟我的成长经历有些关系。瘦小、懦弱、自卑这是老师对我的印象,所以被欺负也是常有的事,加上陌生环境带来的压迫感,那种无助和漠然的情况常常发生。算了下,我经历了数十次搬家,居所从不固定,所以我在悲欢离合中成长,一次次失去,一次次得到,循环往复。这本书的内容融合了我儿时至青年的生活,我对其中情节记忆犹新,甚至不敢忘怀。

城市的建设离不开农民工兄弟,浩浩荡荡的乡村人从天南海北聚集到一座又一座新兴城市,付出辛勤与汗水,恨不得把时间榨干,即使身体脱虚也无所谓,只为换得财富。城市之所以好,是因为它承载着人的欲望——渴求优良的教育环境、医疗环境、社会环境等,让人们疯狂,趋之若鹜。书中表现了人物对城市的执念。首先,是李晓茂父母对城市的执念,在城市打拼,小人物的最初梦想是生存,继而是拥有立身之地,拥有城市的房子是那代人极其渴望且迫切的憧憬。后来,当梦想无限之远大时,生活中最致命的矛盾才逐渐显现,这段历程会把人的身体和灵魂狠狠折磨。我觉得我的父母拥有很强大的内心,因为他们是从坎坷之路走出来的。

李晓茂对城市的执念相较于父母,过犹不及,这是家庭执念的延续。当他承受了种种是非以及不如意时,便认为都是自己的错,是自身不够强大的缘故,这是自卑的体现。当李晓茂完全置身城市时,他已脱离淳朴的乡村社会,被城市社会同化,当他再度回首时,便会觉

得陌生、惶恐。人和事总会改变的,感情也随时间淡化,如此,他再去看待儿时玩伴或是家乡亲人时便徘徊不前,甚有抵触心理,直至远离那种他不愿再度承认的关系。这是一种悲哀,社会虽然在进步,但也搁浅了人最初的感情。身在俗尘里,事有不得,隐隐约约,朦朦胧

胧,辨不清,道不明。

每个人的求学之路常与孤独为伴,这恰好让我们有了自省的时间。懂得放下,才不会萦绕痛苦;懂得保护自己,才足以得到内心的光明。每个人的遭遇有所不同,但终归有相近的地方。少时,我最喜欢的就是到书店里读书,那段时间非常惬意,因有这样的读书体验,才能心中无所顾虑,也逐渐看淡人与人之间诸多实质性的区别,接受,然后有所选择,主观地认识自己。迷惘也常伴随,可那又怎样呢,这是必然的,慢慢适应它,消化它,最后你会发现,那不过如此啊!

我衷心希望阅读这本书的少年,这本书能在你遇到困难时给予一点方向的指引。当然,我觉得家长也有必要读一读,读出孩子的内心,读出他所要面临的困境,帮助他。这样,他在成长中,便不是孤军奋战。

原文选读

节选1

他慌了。

山腰上没多少人家的房子,稀凉的树木和一眼望不到头的梯田,蓝天白云相衬,翠鸟的啼叫声清脆而婉转。可在李晓茂的耳朵里,却只听见戚戚呜呜的虫鸣声,雾气虽不浓郁,可田间寂静,四下无人,安静的可怕。

这时传来几声狗吠,吓得李晓茂汗毛竖起,转身向后跑去,他终究是控制不住自己的委屈心理而嚎啕大哭。

这种无助、害怕的情绪将他捆绑得死死的,像掐住喉咙似的。哽咽的哭泣促使他不住地咳嗽,泪水早已扑满衣襟。

他生怕恶狗追来,猛足劲儿奔跑。他的衣服太大了,像裙子一样摇摆来摇摆去,大腿无法迈开更大的步伐。

一个踉跄,他摔在用石岗岩铺成的小路。那件衣服的下摆缠住了双腿,膝盖处磨成了破洞,不仅如此,还稍稍擦破了皮。李晓茂泪眼汪汪,一滩污泥搅和在身上,他比李青田更加的灰头土脸,此外,连胳膊磕伤了,血如细窄的小河一样流淌了下来。

狗吠声戛然而止。

他抱着胳膊坐在地上,四周寂静凄清,毫无人迹可寻。远山炊烟袅袅,静亭山水翠,鸟语花香灵,只听得李晓茂的哭声在空旷的田野和树林里回荡。

李晓茂哭了好一会儿。止住了抽泣,看看四周,狼狈的他从地上爬了起来。

下山。

一路上,他再没什么话要说,再没什么泪要流。

他返回到那座窄桥。桥头分出了两条路,现在,只剩下另一条小路了,那是他回家的路。寻着暂时的记忆,趟过河水,跨过垄子,踩过稻田,即使载过跟头,陷进泥潭,他也只是把脸一抹,爬起来继续向前。

重回村庄的小路,他看见已有背起书包往学校走的学生们了,都是同村的孩子,他们看见一身污泥满是狼狈相的李晓茂,都忍不住大笑起来。

李晓茂没有理会他们,颠着脚,低着头,慢慢前行。

到了晒谷埕,奶奶焦急地从田间垄子上奔来。

“终于找着人了,终于找着人了。”奶奶的声音有些发颤,眼角似乎有泪珠滚落,她紧紧地抱起李晓茂,嘴里不住地说些谢菩萨保佑之类的话语。

眼窝干涸的李晓茂再度哭了出来。好像久别重逢,好像孤苦无依,好像生离死别,这次,他终于可以放声大哭,他将头埋在奶奶的肩膀上准备大哭一场。

那些亲人也一一出现,有从巷尾跑来的四姐姐;有光脚挑担子的三叔伯;有气喘吁吁的大哥,他们脸上的神情由焦急转轻松。

此外,三哥早被大伯拿着藤条抽打,打完这会儿正跪在柴房里面壁思过。

“谢天谢地,终于回来了。”三叔伯舒缓了口气,笑着说。

“这坏小子,看我不打死他。”大伯看到李晓茂的惨状,越想越气,转头便要冲去柴房,那头青白短发笔直地朝上,仰望即见粗黑的下巴。大伯的脸黑得可怕,他是真的气坏了。要不是二伯拦着,三哥怕是又要遭顿打。

奶奶拍着李晓茂的背,哭着说:“茂儿,没事了,没事了,有奶奶在。走,咱们回屋,咱们回屋。”

奶奶最疼这个孙子了,总是宠溺着他。如今看到李晓茂这副模样,心仿佛针扎似的疼痛。

奶奶抱着李晓茂回屋去,留下众人长吁短叹。

大伯最为自责,锤了两下胸膛,沉声说道:“都怪我,都怪我,是我不好。不应该让茂子跟青田去学校,没想到那个小崽子胡来。”

“好了,你别说,人没事就行。”二伯来劝。

“行了,行了,哎,都散去吧,都散去吧,干活去吧。”爷爷背着手说道。

节选2

虽然城市里不能像农村那样烤红薯,但能在街边买到大圆桶里烧出的红薯。也没有野地里抓蚯蚓的地方,但可以在海岸边吹拂猛烈的海风,感受天高地阔的满足。也没法在林中大树上掏鸟窝,但在雨后,他们走在公路边,迎着小雨,在灌木丛中寻找奋力攀爬的蜗牛,在杂草中发掘勤劳的蚂蚁。他有时觉得,那些高楼里的孩子不能像他一样快乐,那大大的舒适的屋子像牢笼被枷锁一圈又一圈地缠绕在一起。当然,这全是同伙伴在一块的感觉,这是最重要的元素。

冬天的时候,李晓茂也随他们到处乱跑。厦门不会下雪,冬的迹象,都来自寒冷的风、人们的大衣以及光秃秃的树杆。

再冷的天,身为小孩,是体会不到刺骨的冷,只要做个游戏,跑动几下,兴奋的暖意就来了。

哪里有伙伴,哪里就有快乐。即使在车水马龙的街道上,或是荒废无用的空地上。

有一块等待建设的地被围了起来,这块地真大,大到有两个学校的面积。这里杂草丛生,到处是绿,也有黄土,不过一二个月,经过雨露洗礼,也成了灿灿的绿地,好像一个小型的草原。有一处水坑慢慢汇成了湖泊,在湖泊的旁边随意摆放着许多的竹排板,那是建房子用的竹排板。李晓茂和王一义他们会用这些竹排板做成小船游玩在湖泊上,简易做成的小船只能承载一人的重量,虽不像湖里公园湖泊上的天鹅船那样漂亮,但碧波荡漾的感觉也足以令他们开心一整天。

李晓茂还用竹排板做成屋子,用来躲避雨天。雨天啊!淅淅沥沥地雨滴从天而降,人坐在小屋子里或是躺在其中,只稍缓缓闭上眼睛,就能静静地感受雨水的喧腾,风时不时地从细缝中灌进来,凉爽的感觉不言而喻。即使冬天,草木枯萎,那座小木屋就像草原中的一只方舟,人在里面,心在广阔的草原上徜徉着,那份安逸的享受也是此时独有,不可再来,不可还原。

节选3

夜深了,火炉的炭火熄灭了,好些人已然散去,这晚的聚会就此结束了。李晓茂红着脸躺在妈妈给他准备的床铺上睡着,妈妈早给他的房间收拾干净。

小时候,李晓茂都跟奶奶睡在一块,现在他长大了,不能再跟奶奶睡了。他的梦中有奶奶的身影,他还梦见奶奶的怀抱,梦见田野奔跑的小孩们。这展现在眼前的场景全都是他以前在村里生活的记忆片段,它们都清晰地出现在他的梦中,直到他同爸爸、妈妈一起奔赴到那座伟岸的城市里去。就此,梦消散了,魂牵梦绕的童年生活离他而去了。

他睡了个好觉,寒冷的冬天有被毯的覆盖,可真太舒服了。太阳冉冉初升,远山浓雾逐渐散去,露出群山本来的面目。山下村庄,群山围绕,湿润的空气凝结在地表上,小草附霜,田野青葱,溪河流淌,村还是那样的和谐、宁静。

突然,鞭炮声再度响起,大年初一的晌午将要开始热闹起来了。

快九点钟的时候,小孩子们才被爸爸妈妈从床被上唤起。他们要去拜年了,要说吉祥话,要给家中的长辈们先行问候,接着要向左邻右舍以及亲朋好友问候。李溪村可是大家族,这一天极为重要。妇女们最先早起,她们要负责洁净家里,准备餐食,伺候老人。男人们则是摆茶迎客,放“开门炮”,然后祭拜先人。

李晓茂跑去找李良平,李良平搬回了原来住的地方,他家的祖屋在村里的帮助下盖好了,这下他家远比之前的家宽敞了许多。

李良平似有大人的模样,客厅摆好茶几,李远地在他一旁坐着,旁边还有两人,李晓茂完全不认识,李良平让他一起坐下嗑瓜子聊天。从聊天才得知,这两人是李良平的同学,从隔壁村来的,一大早就来找他,同他商量事情,像是约定好之后的日子要去做什么,比如明天去哪里玩,后天去哪里玩,之后的行程也安排妥当了。

李良平同他们交流甚欢,还特地介绍了下李晓茂,说他离开已有两年多了,今年难得回来。然后他们还问李晓茂要不要跟他们一起玩去,后天腾出时间,去太古庙游上一圈。李晓茂自然说好,离开家乡太久,就越发觉得与伙伴们的疏远。

回家吃过早饭后,李晓茂被爸爸拉着去亲戚家登门拜访。维系亲情,只能靠老一辈的人来了,自从去城里生活后,他跟其他家族的兄弟姐妹极少往来,逐渐不相熟悉,以至于互相见了面,就尴尬地坐在父母身旁,将注意力都集中在叔伯家中的电视机上。

李晓茂个性又十分腼腆,问候时,声若蚊蝇,怯声弱语,哪敢跟他的这些兄弟姐妹谈话。父母也不管他们,自顾自聊起家常,问些对方近年状况如何,笑谈愉快。

每拜访完一家,临走时的压轴戏就来了,双方掏出红包,然后互相委婉推让,可大家都图个新年喜庆,便以迅雷不及掩耳之势将红包插进对方小孩的衣兜里。两方你推我让,最后恭敬不如从命,大人抱手道谢时,还不忘让孩子道谢对方。能拿红包,小孩自然开心啦,满声都是欢喜,声音更是轻甜:谢谢伯伯、谢谢婶婶......

这一天下来,村中走遍,傍晚才回家中。

回家后,起灶烧水,吸尘拍灰,备好碗筷,饺子早就包好,下锅煮沸,然后捞起,全家围坐在一起。

吃饺子咯!

并非饺子这一道菜,肉菜齐全,米饭面条,应有尽有。

最幸福的日子也只有这一时候了吧!

(来源:厦门文学院)

扫一扫在手机上查看原推文

闽公网安备 35020302002011号

闽公网安备 35020302002011号